반석소식

언론보도

[한국일보 - 같은 하늘 아래, 우린 \'똑같은 사람\'… 북한배경청소년 7명의 목소리]

같은 하늘 아래, 우린 "똑같은 사람"… 북한배경청소년 7명의 목소리

사랑, 우정, 가족… '같은 고민' 나눴다

서울대 학생사회공헌단 '북소리' 학생들도 집필에 참여했다. 북한배경청소년들을 대상으로 지난해 9월부터 12월까지 10주간 매주 목요일 글쓰기 수업을 진행하며 7명의 글을 모았다. 17일 서울 관악구 서울대에서 열린 출간회에서 만난 북소리 학생들은 "북한배경청소년 역시 우리와 같은 생각과 감정을 공유하는 '똑같은 사람'이란 사실을 전하고 싶어 책을 펴냈다"고 밝혔다. 특히 '북한이탈주민에게 친근감을 느낀다'는 응답이 17.5%로 역대 최저치를 기록했다는 지난해 서울대 통일평화연구원 조사 결과가 집필의 결정적 계기가 됐다. 북소리 총괄팀장 장현진(21·서울대 사회복지학과 23학번)씨와 문화교류팀장 문서현(21·서울대 경제학부 23학번)씨는 "북한배경주민에 대한 인식 개선을 위해, 이들의 목소리를 직접 전달할 방법을 고민하다 책이 떠올랐다"고 설명했다.

책을 보면 북한배경청소년 작가들의 관심사는 여느 청소년과 다르지 않다. 수필, 소설, 시 등 27편의 글에는 사랑과 우정, 성장에 대한 고민이 묻어난다. 돈의 중요성, 타인의 평가 등 누구나 한 번쯤 고민해봤을 지점에 대한 생각도 엿볼 수 있다.

다만 가족에 대한 애틋함은 조금 더 생생하다. 북한배경청소년 70% 이상은 남·북한 외 제3국에서 태어난 탈북민 2세다. 자리를 잡기 위해 한국으로 떠난 부모와 떨어져 지내는 경우가 많다. 책에도 '멀리 떨어진 가족'을 다룬 글이 일부 실렸다. 출간회에서 '독자들이 기억하길 바라는 것'을 묻자, 작가들은 "가족의 소중함"(가을) "가족에 대한 사랑"(단풍)이라고 답했다. 작가 '케이크'의 어머니는 "8개월짜리를 (중국에) 두고 와 열일곱 살이 돼서야 만났다"며 "오늘 제가 모르던 아이의 어린 시절을 알게 됐다"고 출간회 도중 눈시울을 붉히기도 했다. 이기원 대안교육기관 반석학교 교장도 "본인 잘못도, 선택도 없이 주어진 환경 속에서 살아온 아이들의 상처를 만져 주신 서울대 여러분께 감사하다"고 울먹였다.

언어 장벽, 소통으로 극복

서울대 학생사회공헌단 '북소리팀' 학생들이 17일 서울 관악구 서울대학교에서 한국일보와 인터뷰하고 있다. 맨 왼쪽부터 장현진 총팀장, 문서현 문화교류팀장, 엄지나 책편찬팀장. 최주연 기자

글을 길어내는 과정에서 어려운 점이 없진 않았다. 가장 큰 장벽은 언어였다. 작가들에겐 중국어가 가장 편했다. 7명 중 6명이 중국에서 태어난 '탈북자 2세'고, 북한 태생인 1명도 중국에서 지낸 시간이 더 길어서다. 일부 글은 중국어로 쓰였고, 복잡한 소통은 통역이 필요했다. 북소리는 중어중문학과 학생들과 협업해 언어 장벽을 낮추고, 모든 수업 자료에 중국어를 병기했다. 장씨는 지난 학기 일부러 중국어 수업을 듣기도 했다. 수업과 함께 전통문화를 체험하거나, 요리를 해 먹는 문화 교류 시간도 가졌다.

그렇게 함께한 10주 동안 이들은 서로를 '친구'로 여기게 됐다. 문씨는 "그냥 '목요일에 같이 노는 친구들'이란 생각이 들었다"고 말했다. 책편찬팀장 엄지나(20·서울대 사회학과 24학번)씨도 "나이도 비슷한 우리는 이제 정말 친구가 됐다"며 "모두가 북한배경청소년들을 만나진 못해도 책을 통해 다 같은 친구란 걸 알았으면 한다"고 소회를 전했다.

탈북민 어머니 따라 한국으로

도서 '같은 하늘 아래서' 집필에 참여한 북한배경청소년 작가 '라면(왼쪽)'과 '22'가 17일 서울 관악구 서울대학교에서 인터뷰하고 있다. 최주연 기자

작가로 거듭난 북한배경청소년들의 삶은 어땠을까. 7명 중 라면과 22가 인터뷰에 응했다. 라면은 본인이 좋아하는 라면 이름으로 따왔고, 22는 한국 입국일과 엄마의 생일에 포함된 숫자 4를 쪼개서 지었다.

중국에서 나고 자란 라면과 22는 2023년과 2019년에 각각 한국에 왔다. 한국 국적도 취득했다. 모두 앞서 한국에 들어온 탈북자 어머니와 지내기 위해서였다. 한국어를 잘 못해 처음엔 둘 다 어머니와 대화조차 어려웠다고 한다. 대안교육기관 반석학교 입학이 적응에 큰 도움이 됐다. 22는 "교장선생님이 '책을 많이 읽고 싶다'는 친구들 말에 교실마다 큰 책장을 사서 한국어 책을 채워 주신 게 정말 감동적이었다"고 웃었다. 라면도 "한국어를 못해도 선생님들이 기다려 주셔서 너무 감사했다"며 고마워했다.

"그저 '똑같은 사람'으로 대했으면"

그러나 학교라는 울타리 밖 사회의 냉대는 녹록지 않다. 아직 한국어를 자유자재로 구사하기 어려워 따가운 시선은 일상이다. 라면은 "식당에서 대화를 하면 옆 테이블에서 북한 사람에 대해 부정적인 얘기를 꺼낸다"며 "저는 그냥 듣기만 한다"고 덤덤하게 말했다.

혹시 상처받진 않았는지 묻자 22는 씩 웃었다. "저는 마음이 되게 탄탄해서 괜찮아요." 그러나 알게 모르게 새겨진 기억까지 '탄탄'하기란 쉽지 않다. 22는 일반 학교에서 동급생들이 중국 발음을 흉내 내던 기억, 친구와 중국어로 대화하자 옆에서 큰 소리로 중국을 욕하던 기억, 신분증 검사를 받으면 상대방이 '한국인인데 왜 말이 서툴지'라는 눈빛으로 자신을 보던 기억 등을 떠올렸다.

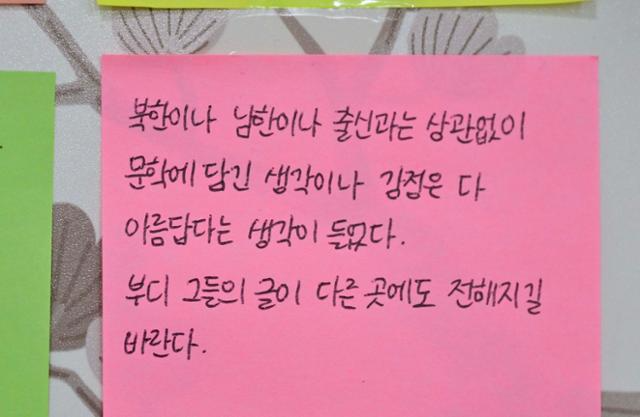

서울 관악구 서울대학교에서 17일 열린 '같은 하늘 아래서' 출간회 참석자의 소감이 메모지에 적혀 있다. 최주연 기자

북소리가 책을 통해 알리고 싶었던 건 하나다. 북한배경청소년도 '똑같은 사람'이란 것. 장씨와 문씨는 "책을 홍보할 때에도 '이 친구들이 북한에서 힘들었다'가 아닌 '이 친구들이 쓰고 싶은 내용을 담았다'는 점에 집중했다"며 "태어난 곳이 우연히 달랐을 뿐, 똑같은 생각을 하는 똑같은 사람"이라고 강조했다.

북한배경청소년들이 바라는 것도 같다. '똑같은 사람으로 대해주는 것'이다. 이들은 "이상한 사람으로 생각하지 않았으면 좋겠다"(22) "차별하지 않고 포용해 줬으면 좋겠다"(라면)는 바람을 전했다. 마지막으로 한국에서 어떤 미래를 그리는지를 묻자, 22는 잠깐 고민하다가 입을 뗐다. "그냥 평범한 거요. 다른 한국 사람처럼 살고, 평범한 직업을 갖는… 평범한 삶이 제겐 최고예요."

링크>> 같은 하늘 아래, 우린 "똑같은 사람"… 북한배경청소년 7명의 목소리 | 한국일보